| 2020年10月13日(火) | 旧山陰道 松江城三の丸跡〜八幡町 |

|---|

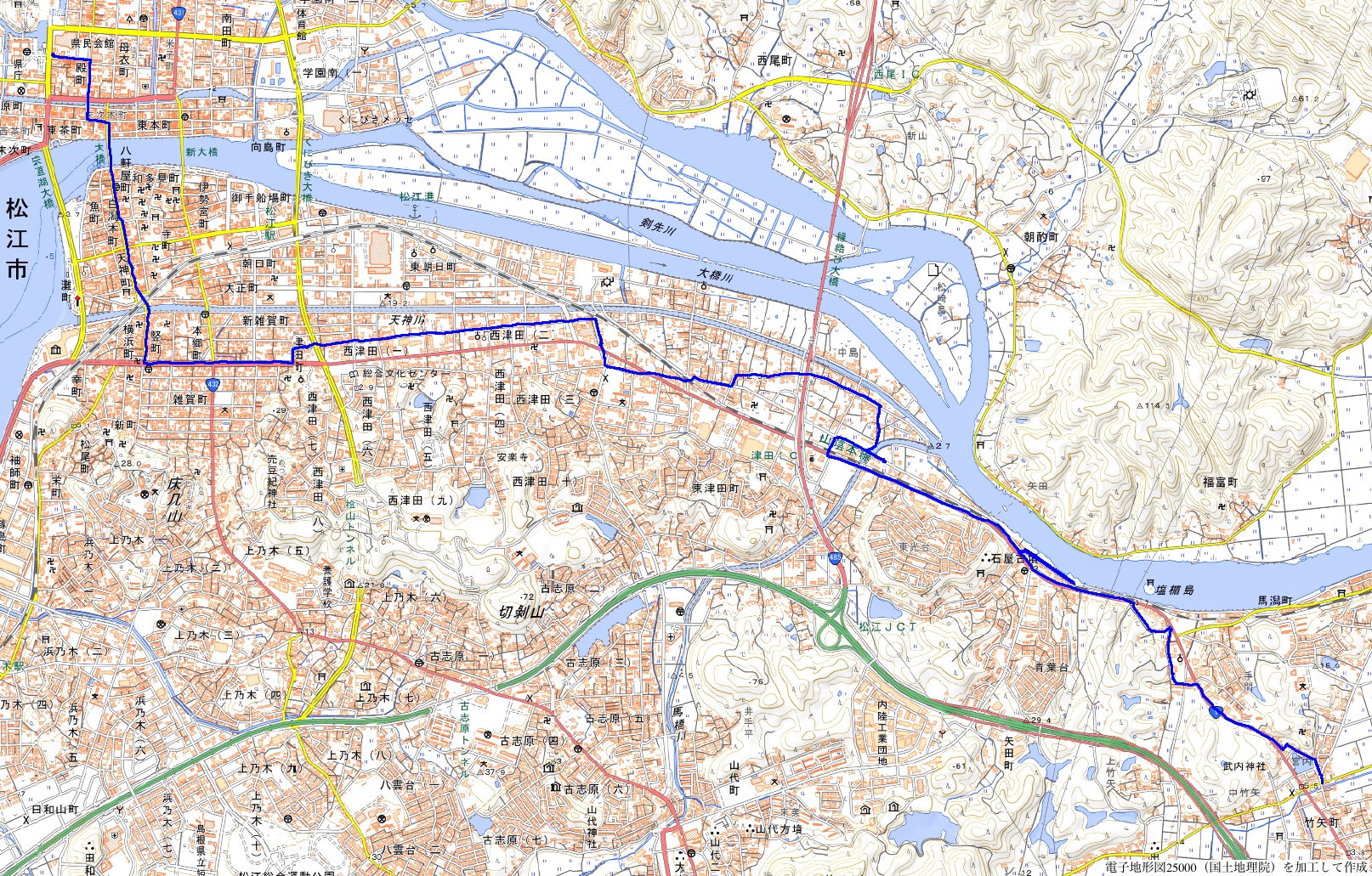

| 今日は、江戸時代の旧山陰道を松江城三の丸跡から東へ向かって、八幡町の武内神社付近まで、「島根県歴史の道調査報告書第1集 旧山陰道1」の記載に沿って歩きました。 天神町のロータリではハナミズキが赤い実をたくさんつけていました。 |

| 天神町 ハナミズキ(果実) |

| 2020年10月13日(火) | 旧山陰道 松江城三の丸〜八幡町・武内神社 |

|---|

|

||

| 今日歩いたルート | 歩いたルート(グーグルマップ) | 資料から想定されるルート |

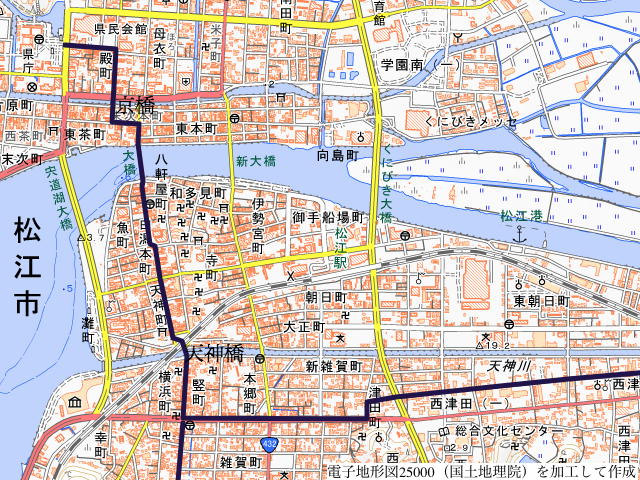

| 松江城三の丸御門跡(島根県庁前)を出て、殿町県民会館前を東進すると、山陰中央ビルのある交差点で右折し、南に向かいます。この交差点は筋違いになっており、侵入する敵に対する防御的構造になっています。南へ350mほど進んで、京橋川(堀川)の京橋を渡ると末次本町に入ります。末次本町の中心部の京店を東進し、大橋北詰の交差点を右折し、大橋を渡ります。大橋を渡った南詰には八軒屋町があり、ここには八軒の船場宿があったそうです。また、橋のたもとには、「一定の距離以上動かすことはできないという」伝説のある「大庭の音のする石」、架橋に伴う人柱伝説の源助柱記念碑や、昭和11年のコンクリート橋の工事の犠牲者深田技師の鎮魂碑が立っています。 |

| 殿町 県庁(三の丸跡)から出発 | 県民会館前を東へ | 山陰中央ビル前の筋違い十字路を右折 |

| 殿町 交差点を右折し南へ向かう。 | 京橋川の京橋を渡る。 | 京橋の西側の風景 |

| 末次本町 京店通りを東進する。 | 大橋北詰の交差点を右折する。 | 交差点から南進し、大橋に向かう。 |

| 末次本町 松江大橋を渡る。 | 大橋から東の風景 | 大橋から西の風景 |

| 白潟本町 大橋を渡って、大橋南詰へ。 | 橋を渡って左には八軒屋町がある。 | 橋のたもとにある、大庭の石、源助・深田技師の記念碑 |

| 大橋を渡って進むと白潟本町の大橋通り商店街へ入ります。ここから天神町の白潟天満宮までは、城下の経済の中心となっていた通りで、数十年前まではにぎやかな商店街が続いていましたが、今では閑散として営業している店は少なくなってしまいました。白潟天満宮は堀尾吉晴の孫忠晴によって広瀬町から勧請されたということです。 |

| 白潟本町 大橋通り | 市民活動センター前の交差点 | 天神町 県道宍道湖公園線(駅通り)との交差点 |

| 天神町 天神橋通り | 天神ロータリーの西に白潟天満宮がある。 | 白潟天満宮 |

|

天神橋を渡ると竪町で、道は直進すると南の床几山の麓へ続いていますが、途中で現在の国道9号と交差します。ここから左折するのが東方に向かう旧山陰道で、直進し床几山麓から西に向かうのが、玉湯・宍道へ向かう旧山陰道になります。 交差点から左折し、東方へ約700mは国道沿いに進み、津田街道と呼ばれていますが、昔の面影は全くありません。津田街道とは、津田へと向かう道という意味で、南側は雑賀町になります。雑賀町は堀尾氏が開府した時に、足軽鉄砲衆の居住地としたため、紀伊の雑賀にちなんだ名前だそうです。津田街道は、松江気象台の手前で、国道から左折していきます。 |

| 天神町 天神川に架かる天神橋を渡る。 | 天神橋から東の風景 | 橋を渡ると竪町に入る。 |

| 竪町 竪町商店街 | 国道9号との交差点を左折する。 | 交差点を左折し、国道沿いに東進する。 |

| 雑賀町 津田街道、相生町交差点 | 売豆紀交差点 | 交差点の南に広瀬往還の路地がある。 |

| 雑賀町 右手の丘の上に松江気象台がある。 | 気象台手前の松原交差点 | 交差点を左折する。 |

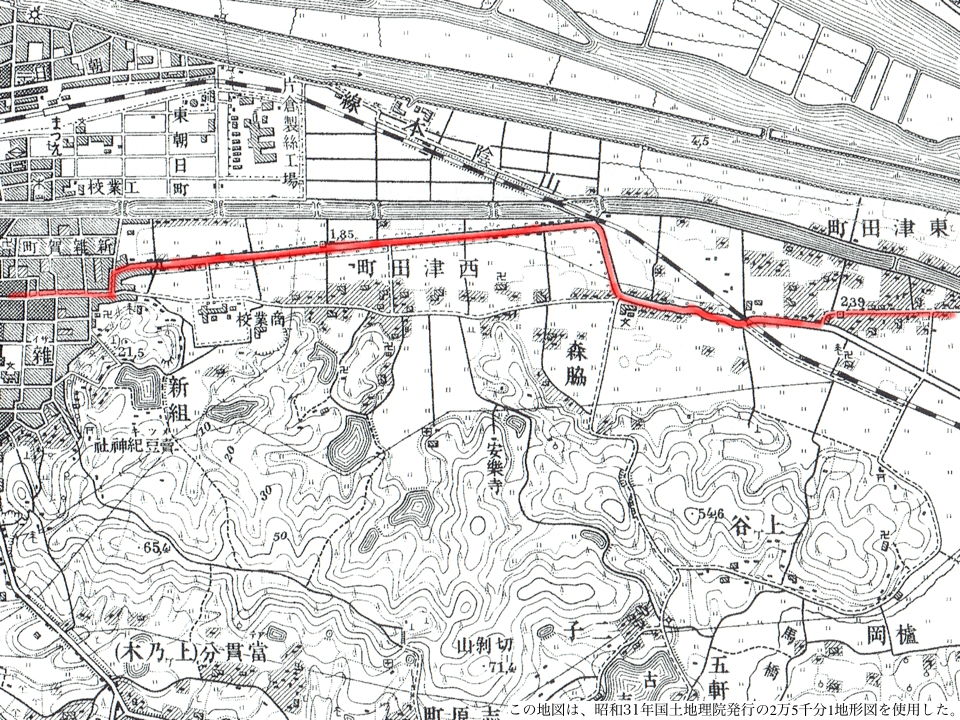

| 交差点を左折すると、すぐに松原保育園の角を右折し、ここから約1.5kmほど直進しますが、ここは津田の松原と呼ばれ、昭和の初期までは松並木が残っていました。昭和31年発行の旧版地形図には街道沿いの松並木が描かれています。 今では全てが伐採され、国道の東津田交差点の横断陸橋の下と津田小学校の校庭の脇に切り株が残されているのみとなっていますが、東津田交差点の北側の通りには松並木が再現されています。 横断陸橋下の松並木の案内標識には、「松江藩道津田松並木跡 松江藩道津田松並木は、藩主東上の街道で、約400年前藩主の命により植樹された。1.7kmにわたり約400本が生い繁り、黒松の並木として、郷土のシンボルであり誇りだった。昭和12年12月21日、天然記念物に指定されたが、戦後法の改正により解除になる。戦中戦後、食糧増産、都市開発で伐採、自然災害により惜しくも消滅した。」とある。 直進した道は太閤堂の前のT字路を右折し、国道の東津田交差点を渡りますが、その手前に再現された松並木があります。交差点の向かいに小路があり、70mほど進んで、津田小学校の校庭に沿って東進します。約200mほど進み、国道と交差し、直進します。 |

| 津田町 松原保育園の角を折れ、東進する。 | 松原と呼ばれ昔は松並木があった。 | くにびき道路の交差点を東進する。 |

| 西津田一丁目 | 西津田二丁目 | 太閤堂前の三叉路を右折する。 |

| 東津田町 右折し南進すると、右側に松並木がある。 | 再現された松並木 | 松並木の碑文 |

| 東津田町 国道東津田交差点の向かいの小路へ続く。 | 西津田 歩道橋の階段下に松並木の切り株がある。 | |

| 西津田町 小路を抜け、道路を渡って東進する。 | 東津田町 津田小学校校庭に松の切り株がある。 | 高さ1.5mほどの切り株が残されている。 |

| 東津田町 | 松並木が描かれている。 昭和31年発行旧版地形図 | 国道と交差し、直進する。 |

| 国道を渡って直進する旧山陰道を約150mほど進むと、左手に大きなエノキの樹が見えてきます。ここが田中又六のお目見えの場ということです。田中家は堀尾吉晴の松江城築城にあたって功を成し、津田に屋敷を与えられ、広瀬町富田から移ってきたようで、参勤交代のおりには屋敷前で御目見が許されたということです。田中邸はエノキの樹の近くにあったようですが、鉄道により遮断され、また最近では道路開設により北側に移動したということです。 お目見え場から少し行き、津田踏切を渡って、保育園の前から東進します。保育園の西隣の角には、松原延命地蔵があります。保育園から150mほど行くと、右手にマンションがあり、このあたりに一里塚があったということですが、今は全く痕跡はありません。ただマンションの名前「一里塚」にその名残りを残しています。 マンションから少し東に行くと長源寺があり、明治時代に立原一族により建てられた尼子の重臣であった立原源太兵衛の碑があります。 |

| 東津田町 | 田中又六、「お目見え場」のエノキの樹 | 路地の先に田中邸が見える。 |

| 東津田町 裏から見ると線路と道路で分断されている。 | 津田踏切を渡る。 | 交差点の角に松原延命地蔵がある。 |

| 東津田町 | 愛恵保育園前から東進する。 このあたりに一里塚があった。 |

|

| 東津田町 マンション名「キャッスル一里塚」 | マンションの東にある長源寺 | 尼子の重臣「立原源太兵衛」の碑 |

| マンションの前から左折し、50mほどで右折し東進します。このあたりには、古い民家も見られ、歳徳神が3箇所にありましたが、建て直しやアパート建設も進み、古い街道の名残りは急激になくなっているようです。民家の角には石地蔵が祀られているものもありました。だんだん道路の高架下をくぐって、700mほど東進すると、左手に栂前地蔵があります。木造の2体の仏像が祀られており、親子地蔵とも呼ばれているそうです。 地蔵堂の少し手前から右折し、南東方向へ進むと、馬橋川の土手に出てきます。旧山陰道はここから川を渡ったと思われますが、今は橋もなく、すぐ近くの道路から馬橋川に架かる馬橋を渡ります。 旧山陰道は御立山(東光台団地)の北側中腹を東へ進んでいたとされます。馬橋川を渡って50mほど進むと、右手に細い水路敷が南東へ伸びており、先程の地蔵堂から進んだ道の延長線上になります。また国道を渡ったところの航空写真を見ると、その延長線上に斜めに並んだ建物があるので、ここらあたりで旧山陰道は東光台団地(御立山)へ向かったのではないでしょうか。 東光台の北側を国道に沿って進むと、東光台の東端の尾根の上に石屋古墳がありました。最近までこのあたりの大橋川の岸から渡船「矢田の渡し」がありました。その昔には井奥あたりから渡船があったようで、 大正7年の地形図には井奥に渡船が描かれています。旧山陰道はこの尾根の中腹を進み、矢田交差点の矢田踏切付近を渡って大橋川沿いに出て東進し、井奥地区へ向かっていました。踏切を渡って200m余り行くと、右手に井奥地蔵堂があります。 この地蔵堂先の現道がカーブするあたりから旧山陰道は鉄道・国道を越えて山へ入り、尾根を越えて進んだようです。 |

| 東津田町 マンションの前から北進し、東進する。 | 古い民家も残っている。 | 歳徳神 |

| 東津田町 だんだん道路の高架下を行く。 | 民家の角にお地蔵様があった。 | |

| 東津田町 道路左に地蔵堂がある。 |

栂前地蔵 | 木造の地蔵2体、別名「親子地蔵」 |

| 東津田町 地蔵堂の少し手前から南進する。 |

馬橋川に出てくる。 | 馬橋川に架かる馬橋を渡る。 |

| 東津田町 道路右の小さな水路敷あたりを東光台へ向かったのでは?。 |

東光台(御立山)の中腹を通ったという。 | 東光台北側の国道沿いを進む。 |

| 矢田町 「矢田の渡し」跡 |

東光台の東端の尾根に石屋古墳がある。 |

尾根の先端を鉄道と国道が通る。 |

| 矢田町 矢田交差点 |

矢田踏切を渡り、右折する。 |

大橋川沿いを東進し、井奥地区へ向かう。 |

| 竹矢町 道路右側に地蔵堂がある。 |

井奥地蔵尊 |

|

| 竹矢町 | カーブするあたりから尾根を越えていた。 |

| 尾根を越えた旧山陰道は、塩楯島の近くへ下りてきたと思われます。その近くの国道から右へ入る無舗装の道があり、すぐ左へ曲がって小さな丘を越えて行きます。丘を越えて国道へ出る手前で、右へ折れて細い道を進むと、自動車整備振興会や島根運輸局の裏を通っています。運輸局の先で左折し軽自動車センターとの間を東進すると、階段を上がって国道へ合流します。 国道に沿って八幡坂を上がり、旧山陰道は峠付近から左へ分かれたようですが、今は民家があり通ることができません。少し下がったところから、左へ入る小路があります。小路はすぐ右に曲がり、民家の裏に細い道が続いており、これが旧山陰道だと思われます。小路を抜けると的場池の土手に出て、土手を下がると南に向かって道が続いています。 的場池の西には平濱八幡宮や武内神社があります。平濱八幡宮は天永二年(1111年)以前の創建とされ、出雲国最古の八幡宮であり、応神天皇を主祭神としています。境内社の武内神社は武内宿禰を御祭神とし、一般的には、こちらのほうのお祭りが知られています。この近くには神宮寺であった迎接寺があります。 旧山陰道からは少し離れていますが、東松江駅の西にある道路の分岐に道標があり、「左武内神社、右馬潟港 道」「昭和六二年四月再建」と刻まれています。駅近くにあることから、東松江駅(元馬潟駅)ができた(明治41年)後に作られたものではないでしょうか。 ここから700mばかり北に馬潟町があり、大橋川が中海に出るところの南岸に位置する。松江藩の船番所が置かれていたという。今では東へ埋め立てが行われ、港(松江港)は東へ移っている。 |

| 竹矢町 大橋川に浮かぶ塩楯島(手間天神) | 塩楯島付近の国道から脇道へ入る。 | この先で左へ曲がる。 |

| 竹矢町 小さな丘に上がって行く。 | 丘を越え下がって行く。 | 左側に手間地蔵堂への石段がある。 |

| 竹矢 手間地蔵堂 | 聖観世音菩薩、地蔵願王菩薩を祀る。 | >国道の手前で右折する。 |

| 竹矢町 小さな道を南進する。 | 自動車整備振興会や島根運輸局の裏を通る。 | 運輸局と軽自動車センターの間へ左折する。 |

| 馬潟町 交差する道を越えて直進する。 | 階段から国道へ上がる。 | 八幡坂を国道沿いに上がる。 |

| 八幡町 峠から左へ入って行ったというが通れない。 |

国道から左折し小路へ入る。 | 入ってすぐ右折する。 |

| 八幡町 右折すると民家の後に小路がある。 | 小路が続いている。 | 小路を抜けると的場池の土手に出てくる。 |

| 八幡町 土手を下りて、道は南進する。 |

||

| 八幡町 武内神社入り口 |

平濱八幡宮、左に武内神社 |

武内神社 |

| 迎接寺 |

本堂 |

鐘楼 |

| 八幡町 東松江駅の西の分岐に道標がある。 |

「左 武内神社、右 馬潟港 道」 |

「昭和六二年四月再建」 |

| 馬潟町 馬潟港跡 |

八幡町 灘分薬師堂 |

高良神社入り口 |

| 八幡町 高良神社 |

島根県松江市の野草や樹木、シダを載せています。

松江の花図鑑