タブノキ(椨の木)

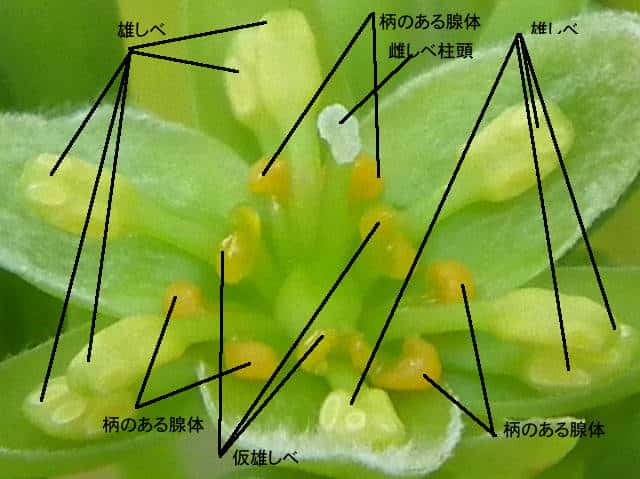

| 常緑高木 本州〜沖縄に生え、北限近くでは海岸沿いにしか見られないが、南では海岸を離れて山地にも生育する。高さ20mほどになる。枝張りは雄大で、自然樹形は卵形になる。樹皮は淡褐色〜褐色でなめらか。皮目が散財する。新枝は緑色で無毛。横に広がる。葉は互生。枝先に集まってつく。葉身は長さ8〜15cm、幅3〜7cmの倒卵状長楕円形で全縁。先端は短くとがり、基部はくさび形。革質で表面は光沢があり、裏面は灰白色。両面とも無毛。若葉は赤味を帯びる。葉柄は長さ2〜3cm。枝先から新葉といっしょにのびた円錐花序に黄緑色の小さな花をつける。花被は深く6裂する。花被片は長さ5〜7mmの長楕円形で、内側の3個がやや大きく、内面に細毛が生える。花被片は花のあとも残る。雄しべ9個と仮雄しべ3個があり、もっとも内側の雄しべの基部の両側にには、柄のある黄色の腺体がある。葯は長楕円形で4室。雌しべは1個。花柱は細く、柱頭は肥大する。果実は液果。直径約1cmの扁球形で、7〜8月に黒紫色に熟す。果肉は緑色でやわらかい。基部には6個の花被片が残る。果柄は赤みを帯びることが多く、花床は肥厚しない。種子は扁球形で褐色。種子の殻は薄い。花期は4〜5月。 冬芽は、卵形〜長卵形で大きく、しばしば赤みを帯びる。多数の瓦重ね状の鱗片に包まれる。鱗片のふちには黄褐色の光沢のある毛がある。(樹に咲く花) 学名は、Machilus thunbergii クスノキ科タブノキ属 |

| ▼2011年4月29日 島根 | ▼雌しべ1個、雄しべ9個、仮雄しべ3個、腺体9個 | |

| ▼2019年4月28日 玉湯 | ▼蜜が出ている。 | |

| ▼花は一斉には開かない。 | ||

| ▼2007年5月5日 東長江 | ||

| ▼2019年4月8日 花序(混芽)の展開 八雲 | ||

| ▼2004年4月4日 学園南 | ||

| ▼2015年8月27日 果実 美保関 | ▼黒紫色に熟し、果柄は赤味を帯びる。 | ▼果実の基部に花被片6個が残る。 |

| ▼果実は直径約1cm。 | ▼果実の横断面、種子が1個入る。 | |

| ▼乾いた種子、直径約8〜9mm、まだら模様がある。 | ||

| ▼2010年8月25日 若い果実 美保関 | ▼果実の基部に花被片6個が残る。 | |

| ▼2010年6月20日 若い果実 大庭 | ||

| ▼2004年6月6日 若い果実 玉湯 | ▼果実基部に花被片6個が残る。 | ▼葉の先端が短く尖る。 |

| ▼2007年4月28日 若葉 鹿島 | ▼2008年4月27日 若葉 東忌部 | |

| ▼2011年4月23日 芽吹き 玉湯 | ||

| ▼2006年1月15日 冬芽(葉芽) 佐草 | ▼葉の先端が短く尖る。 | |

| ▼2005年12月30日 冬芽(花芽) 運動公園 | ||

| ▼2007年1月21日 葉が細いタイプ 冬芽 佐草 | ||

| ▼2005年12月30日 冬芽 運動公園 | ||

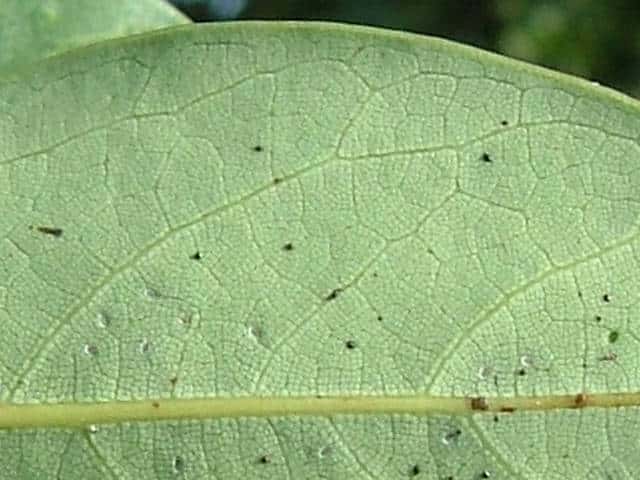

| ▼2006年6月18日 鹿島 | ▼裏面は灰白色。 | |

| ▼虫えい タブノキハウラウスフシ | ||

島根県松江市の野草や樹木、シダを載せています。

松江の花図鑑へ