| 2020年12月5日(土) | 旧山陰道(石州街道) 玉湯町湯町(玉造病院)〜宍道町西来待小松 |

|---|

|

||

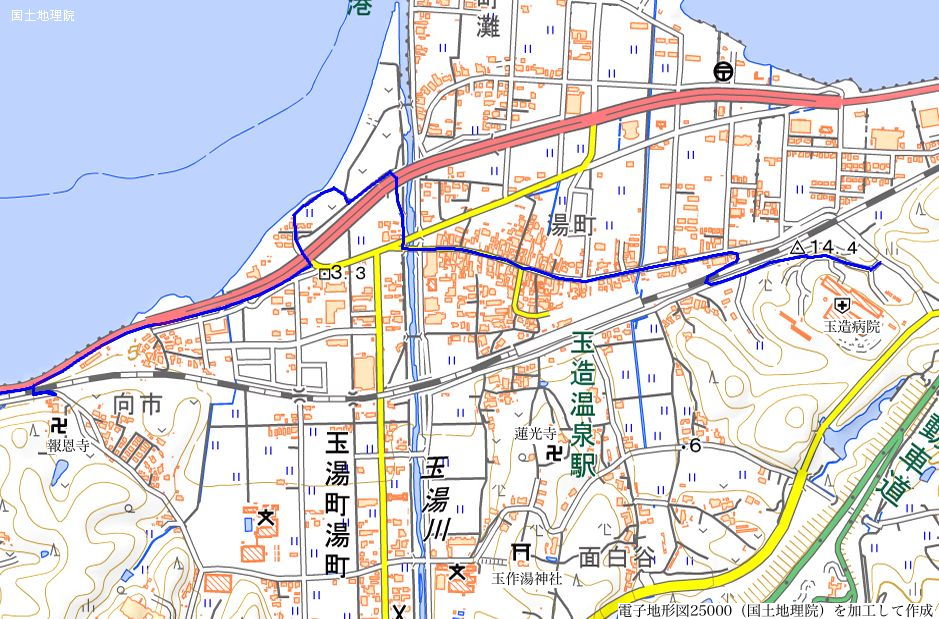

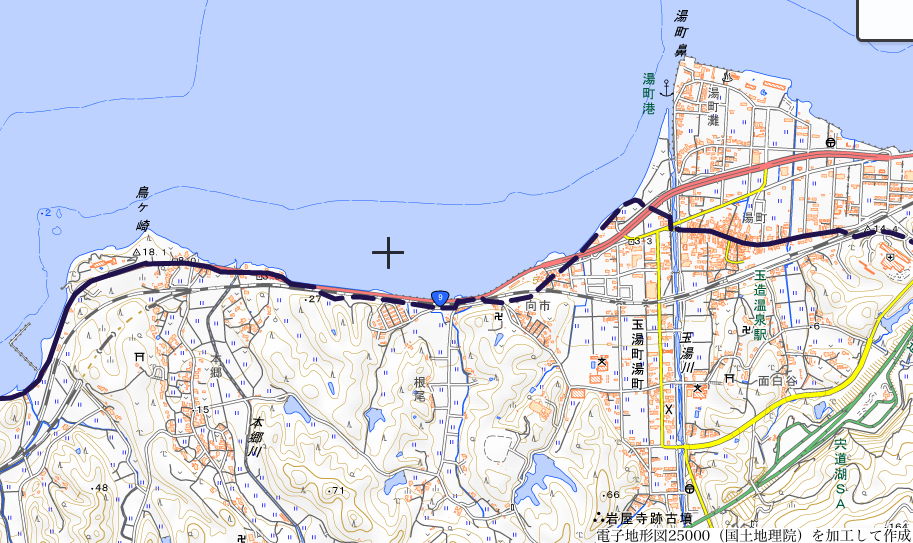

| 今日歩いたルート | 歩いたルート(グーグルマップ) | 資料から想定されるルート |

| 旧山陰道 玉湯町湯町(玉造病院)〜湯町(報恩寺) |

| 玉造病院前の敷地を横切った旧街道は、病院進入路の右側を上がっていき、病院へ上がる手前で丘を下がっていたようで、進入路の右側に下って行く小径があり、旧街道の名残りかとも思えます。市道へ下りたところから、線路を越え、旧県道へ合流したとされます。旧県道への合流地点は、現在の踏切へ向かう細い道のあたりかと思われます。 旧県道に合流し、古い町並みの雰囲気を残す湯町の通りを過ぎると南北に流れる玉湯川に出会います。町並みの南側にはJR玉造温泉駅があり、その手前には布志名焼の湯町窯が店を構えています。 湯町川では南に向かう仁多街道と西へ向かう旧山陰道との分岐点になっており、角に「玉湯村道路元標」の石柱が残っています。玉湯川には旧国道の「玉湯大橋」と歩道橋が架かっていますが、最近まで「玉湯大橋」と歩道橋の間に旧県道(旧山陰道)からつながる「畦無橋」が架かっていました。 玉湯川を2kmほど遡ると、玉造温泉の「川辺の出湯跡」があり、近くには御茶屋跡や玉作湯神社、岩屋寺、玉作跡などがあります。 玉湯川を渡ると、川沿いに北へ50mほど進んで、北西方向に曲がって湖岸に向かったようで、国道を越えたところから湖岸へ旧道の面影が残っています。ここからしばらく湖岸を進んで、国道、鉄道を斜めに越えて、報恩寺の下に出たようですが、今では住宅や国道、鉄道敷地となり、不明になっています。 報恩寺は、木造十一面観音立像が本尊で、運慶の係累康雲の作とされています。またかっては山内に七つの末寺があり、尼子、堀尾氏の祈願所となっていたそうです。街道沿いのお寺として、お参りする人で賑わっていたのではないでしょうか。 蓮光寺、八幡宮、清巌寺、玉作湯神社などは、12月9日に訪問 |

| 玉湯町湯町 玉造病院の進入路の右側を上がっていた。 |

丘の上近くから右へ径がある。 |

径が下がっている。 |

| 玉湯町湯町 市道へ下がってきた。 |

中央左の赤瓦の家あたりで旧県道へ出る。 |

この辺りへ出てきただろう。 |

| 玉湯町湯町 旧県道を西へ向かう。 |

湯町の街並みの中を行く。 |

JR玉造温泉駅 |

| 玉湯町湯町 湯町窯 |

玉湯川の交差点に出る。 |

交差点の角に道路元標がある。 |

| 玉湯町湯町 「玉湯村道路元標」 |

蓮光寺 |

|

| 玉湯町湯町 湯町八幡宮 |

拝殿 |

本殿 |

| 玉湯町玉造 清巌寺 |

岩屋寺観音堂 |

おしろい地蔵 |

| 玉湯町玉造 玉作湯神社 |

拝殿 |

本殿 |

| 玉湯町玉造 復元された御茶屋 |

川辺の出湯跡 |

玉造温泉街 |

| 玉湯町湯町 玉湯川の橋を渡る。 |

玉湯大橋と歩道橋の間に畦無橋があった。 |

橋を渡って川沿いに北へ進む。 |

| 玉湯町湯町 土手から保育園敷地を北西へ行った。 |

国道を越えると、宍道湖岸へ径がある。 |

旧街道は湖岸を進んだ。 |

| 玉湯町湯町 湖岸を進めず、左折する。 |

国道へ出て、湖岸を行く。 |

この辺りで国道を越え南西へ向かった。 |

| 玉湯町湯町 線路を越え、報恩寺の下に出てきていた。 |

報恩寺山門 |

山門前の不動明王像 |

| 玉湯町湯町 報恩寺 |

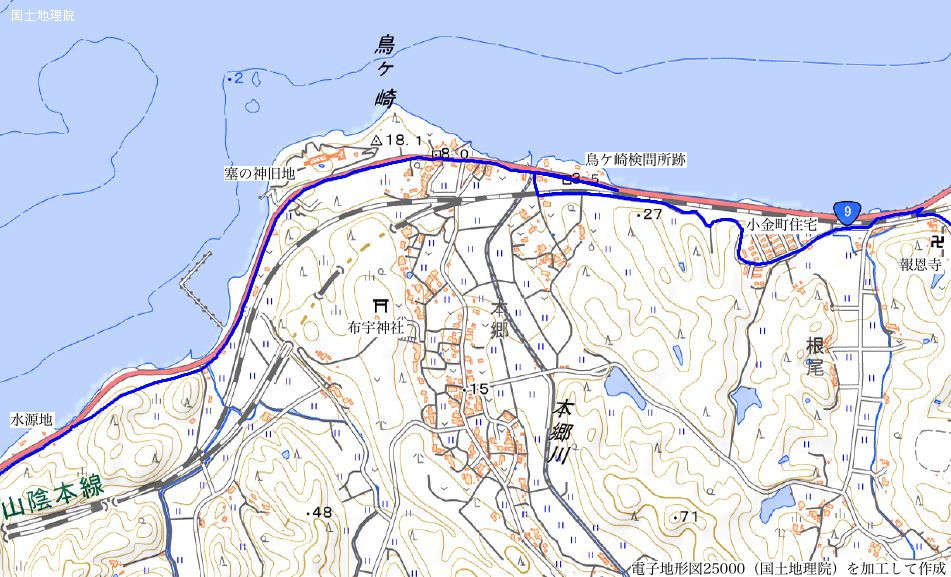

| 旧山陰道 玉湯町湯町(報恩寺)〜林(柳井水源地) |

| 報恩寺の前の道路から右の鉄道に向かって下がる小さな道があり、踏切を渡って、一度国道へ出ています。100mほど進むと、再び根尾踏切を渡って、線路を越えています。線路を越えたところで、根尾谷を北に向かう道と交差し、西へ向かって行きます。旧街道は線路沿いに進んで行きますが、今では通れず、小金町住宅の丘の市道をまわって進みます。丘を下ると市道は終わり、細い径が続いており、線路沿いになったところが、旧街道の名残りと思われます。細い道が上り坂になる手前で、旧街道は線路を越えて、国道の鳥ケ崎検問所跡付近を通り、本郷橋を渡ったようです。 本郷谷の奥には頼清寺があり、建治元年(1275)に、この地を治めていた佐々木頼清の菩提を弔うために建立されたようです。本尊は十一面観音です。また谷の入口に布宇神社があり、素戔嗚尊をまつり、風ノ宮大明神とも呼ばれるそうです。 本郷橋を渡ると、鳥ケ崎に向かって坂道となり、峠を越えると南西に曲がって進みます。鳥ケ崎に「塞の神旧地」があると資料にあり、どのようなものかがわかりませんが、木立の中を探すと、大きな木の根元に壊れた石が散乱しており、このことなのかとも思いましたが、不確かです。 峠を下がると、旧街道は湖岸を進みますが、国道よりも少し南側ではなかったかとされています。やがて柳井谷で待暮橋を渡り、その先の柳井水源地の前を過ぎると宍道町東来待に入っていきます。 柳井谷入口から1.5kmほど山間に入ると来待石の石切場跡があります。来待石は宍道町来待が主産地ですが、玉湯町柳井から宍道町白石にかけて産しています。 |

| 玉湯町湯町 報恩寺前から下がり、右の小径へ入る。 |

道路脇から踏切へ下りる。 |

|

| 玉湯町湯町 踏切を渡り、国道へ。 |

すぐに左へ根尾踏切を渡る。 |

玉湯町林 国道から踏切を渡り、右へ曲がる。 |

| 玉湯町林 線路沿いに西へ向かう。 |

旧街道は線路沿いに進んでいた。 |

根尾谷 |

| 玉湯町林 小金町住宅を越えると細い道がある。 |

線路沿いの径が旧街道の名残り |

坂の手前で線路を越えて国道へ出ていた。 |

| 玉湯町林 国道へ出て、鳥ヶ崎検問所跡を通った。 |

本郷橋を渡る。 |

本郷谷 |

| 玉湯町林 頼清寺 |

||

| 玉湯町林 頼清寺 |

頼清寺への道端の祠 |

|

| 玉湯町林 本郷橋を過ぎ、坂道になる。 |

鳥ヶ崎の峠を越える。 |

鳥ヶ崎からのパノラマ |

| 玉湯町林 塞の神旧地か? |

壊れた加工石が散乱している。 |

峠を越え、湖岸を南西に向かう。 |

| 玉湯町林 布宇神社 |

拝殿 |

本殿 |

| 玉湯町林 待暮橋を渡る。 |

玉湯町林 1.5kmほど奥にある来待石の石切場跡 |

玉湯町林 |

ノミの跡が残っている。 |

柳井水源地前から宍道町へ向かう。 |

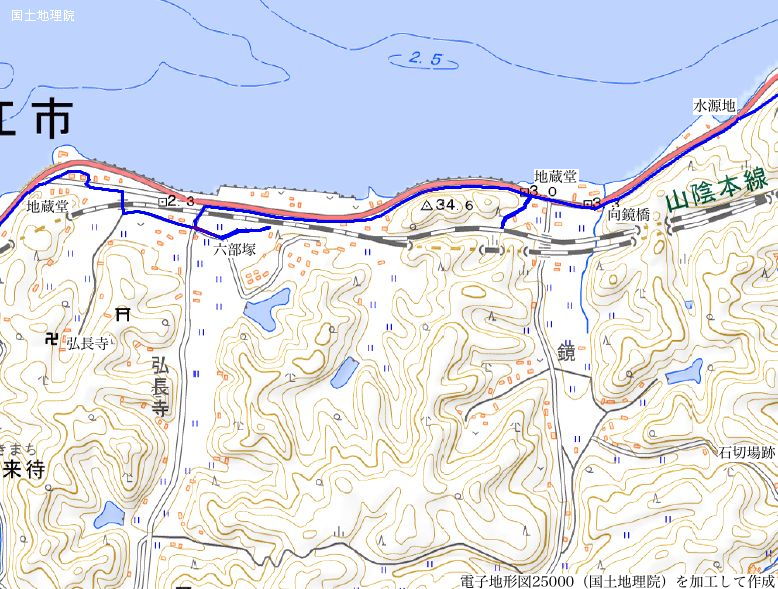

| 旧山陰道 宍道町東来待鏡(向鏡橋)〜東来待弘長寺 |

| 球形の柳井水源地の前を過ぎるとガソリンスタンドの手前で、鏡谷川の小さな向鏡橋を渡ります。大穴持命が鏡に向かって八上姫の到着を待ったとも伝えられる橋だそうです。前出の柳井谷の「待暮橋」、また地名の「来待」も関係のある名前ではないかと想像されます。 少し行くと、国道の左側の角に地蔵堂があり、大きな光背のある石地蔵が祀られています。地蔵堂の前を左に折れ、30mほど進むと、右手の山裾に踏み跡が続きますが、やがて藪になって踏み跡も消えてしまいます。一段高い土手に上がるとJRの線路が続いていました。旧街道はこのあたりから、線路を越えて竹やぶの中を進んでいったそうです。 国道へ帰り、山をまわって、旧街道が山を越えた辺りへ入ってみました。鉄橋の下をくぐって松石谷へ入ったところへ、山を越えた旧街道が出てきたようで、ここから少し西へ進んで線路を越えたそうです。国道と線路の間を180mほど進んだ街道は、再び線路を越えて民家の前に出てきています。 民家の前から水田脇を150mほど西へ向かうと、道路左側に三界万霊六部塚があります。石柱は風化が激しく、刻まれていただろう文字は消えてしまっています。全国の霊場に納経札を奉納しながら歩き、行き倒れて亡くなった六十六部廻国修行者を供養したものだそうです。旧街道は六部塚から集落を抜け、弘長寺へ向かって道路がカーブする辺りから、直進して斜めに線路を越えて行ったようです。 カーブする道をたどると谷の奥に弘長寺があります。弘長三年(1263)の建立と伝えられ、本尊は阿弥陀如来です。 旧街道は弘長寺入口の鉄橋の少し西から線路を越えていますが、鉄橋から旧国道へ出ます。旧国道へ出て少し西へ進んだ辺りから、斜め北の民家敷地へ向かって行ったようです。その先に湖岸へ向かって径があるので入ってみると、民家の後に細い径が西へ向かっています。これが旧街道の痕跡のようで、左へまわって畑の中を通って、旧国道へ合流していました。 |

| 宍道町東来待 向鏡橋を渡る。 |

来待石の石材店がある。 |

道路の角に地蔵堂がある。 |

| 宍道町東来待 割り地蔵 |

りっぱな光背のある地蔵像 |

地蔵堂から左へ30mほど入る。 |

| 宍道町東来待 右の山沿いに径がある。 |

奥へ入ると藪になって径がない。 |

一段高いところにJR線路がある。 |

| 宍道町東来待 山を越えた鉄橋付近に出てきていた。 |

鉄橋の少し西で線路を越えていた。 |

国道と線路の中間あたりを通っていた。 |

| 宍道町東来待 鉄橋から200mほどで線路を南へ越えた。 |

民家の前から西へ径が続く。 |

道路の左に三界万霊六部塚がある。 |

| 宍道町東来待 |

六部塚から西へ進み、弘長寺川を渡る。 |

集落はずれのカーブから線路を越えていた。 |

| 宍道町東来待 弘長寺 |

弘長寺 鐘楼 |

鉄橋を越えて旧国道へ出る。 |

| 宍道町東来待 この辺から斜め右へ民家敷地を通っていた。 |

民家脇の径を入ってみる。 |

径は湖岸へも続いている。 |

| 宍道町東来待 宍道湖岸のパノラマ |

民家の後に西へ向かう径がある。 |

径は左へ周っていく。 |

| 宍道町東来待 畑の中を径が続く。 |

旧国道へ出てきた。 |

旧国道は国道と合流する。 |

| 旧山陰道 宍道町東来待浜東(地蔵堂)〜西来待小松 |

| 旧国道が国道に合流したところから、すぐ左に地蔵堂があります。出雲市稗原の人が宍道湖で遭難したのを供養したものと言われています。地蔵堂から100mほど進んだところの左側に塞の神があり、位置的に「東来待一里塚」の比定地とも考えられています。さらに200mほど進むと、三成踏切で線路を越えて、線路沿いに進みます。池田団地の脇を上がって行くと、右側の大きな木のたもとに地下大明神と刻まれた自然石が祀られています。近世にはこのあたりに祠堂があったと伝えられていますが、その痕跡はありません。 丘を上がると、右下にJR来待駅があります。線路を跨いだ歩道橋で駅と繋がり、駅の南口となっています。駅から丘を下り、線路沿いに進んでいくと、水田の中の南北の道路と交差します。その角に高さ1mほどの自然石の石柱が祀られていますが、文字などは刻まれていません。これは、地元で「立石さん(立石権現)」と呼ばれているようで、耕地整理の際に西へ移設された(きまち書留帳)ものだそうです。近くには日吉神社があり、祭神は大山咋命、大己貴命で、藩主の崇敬あつく、社参が行われたそうです。また水田の中に小さな杜があり、その中に風化の激しい宝篋印塔や五輪塔などがあり、土御門親王の墓とされているそうですが、詳しいことはわかりません。 旧街道は、先ほどの石柱のあった交差点から、さらに少し西へ向かい、線路と国道を越えて進んだようです。今では道がないので、南北の道路で線路下を越えて国道へ出ます。出たところの来待郵便局から100m弱、西へ進んだ左側に小路があり、道路反対側にも小路があります。この地点あたりに、線路を越えた旧街道が出てきたと思われます。反対側の小路を30mほど入ると、道が交差し、その左角に地蔵堂があり、木造のお地蔵様が祀られています。 地蔵堂から左に折れて、少し行くと栗原遊園地の前から国道へ出て、来待川に架かる来待橋を渡ります。旧街道は今の来待橋より南だったかもしれません。川を渡った旧街道は、国道と線路の間を進んで、現在の小松踏切の100mほど手前で、線路を越えて進んだようです。 線路を越えると、水田の中に一直線の畦道があり、これをたどると、長源寺の前から宇由比神社への道へと続いています。 |

| 宍道町東来待 旧国道の合流地点の山際に地蔵堂がある。 |

海難供養の地蔵堂 稗原地蔵 |

国道を南西に進むと、左に祠がある。 |

| 宍道町東来待 塞の神 |

東来待一里塚跡とも想定される。 |

三成踏切を渡る。 |

| 宍道町東来待 踏切を渡り、線路沿いに進む。 |

池田団地公園前を行く。 |

公園の先を右に曲がる。 |

| 宍道町東来待 坂の途中の木のたもとに地下大明神がある。 |

「地下大明神」とある。 |

|

| 宍道町東来待 坂道の下にJR来待駅がある。 |

歩道橋でつながっている。 |

JR来待駅 |

| 宍道町東来待 来待駅南から下って行く。 |

道は線路沿い水田の脇を西進する。 |

道の角に自然石の石柱が祀られている。 |

| 宍道町東来待 水田の中に日吉神社への参道がある。 |

日吉神社拝殿 |

日吉神社本殿 |

| 宍道町東来待 右にある神猿 |

左にある神猿 |

水田の中に小さな杜がある。 |

| 宍道町東来待 伝・土御門親王墓 |

石柱のある角から少し先で線路を越えた。 |

|

| 宍道町東来待 線路下から国道へ出る。 |

来待郵便局の角へ出てくる。 |

郵便局から約100m、線路を越えてこの小路へ出た?。 |

| 宍道町東来待 道路を挟んで右にも小路がある。 |

左の角に地蔵堂がある。 |

地蔵堂から左へ曲がる。 |

| 宍道町東来待 木造の地蔵像 堂の前地蔵 |

左へ折れ栗原遊園地の前から国道へ出る。 |

国道へ出て、来待川の来待橋を渡る。 |

| 宍道町西来待 来待橋から河口を見る。 |

旧街道は橋の南を渡り、国道の南を進んだ。 |

会社の敷地を横切って行った。 |

| 宍道町西来待 会社敷地の西に未舗装の道がある。 |

小松踏切の約100m手前で線路を越えた。 |

線路越えると、水田の中に径がある。 |

| 宍道町西来待 水田から市道へ上がり、直進する。 |

市道から踏切方向を振り返る。 |

島根県松江市の野草や樹木、シダを載せています。

松江の花図鑑