| 2019年11月30日(土) | 松江杵築往還 高岡町多福寺〜大社町入南鑓ヶ崎 |

|---|

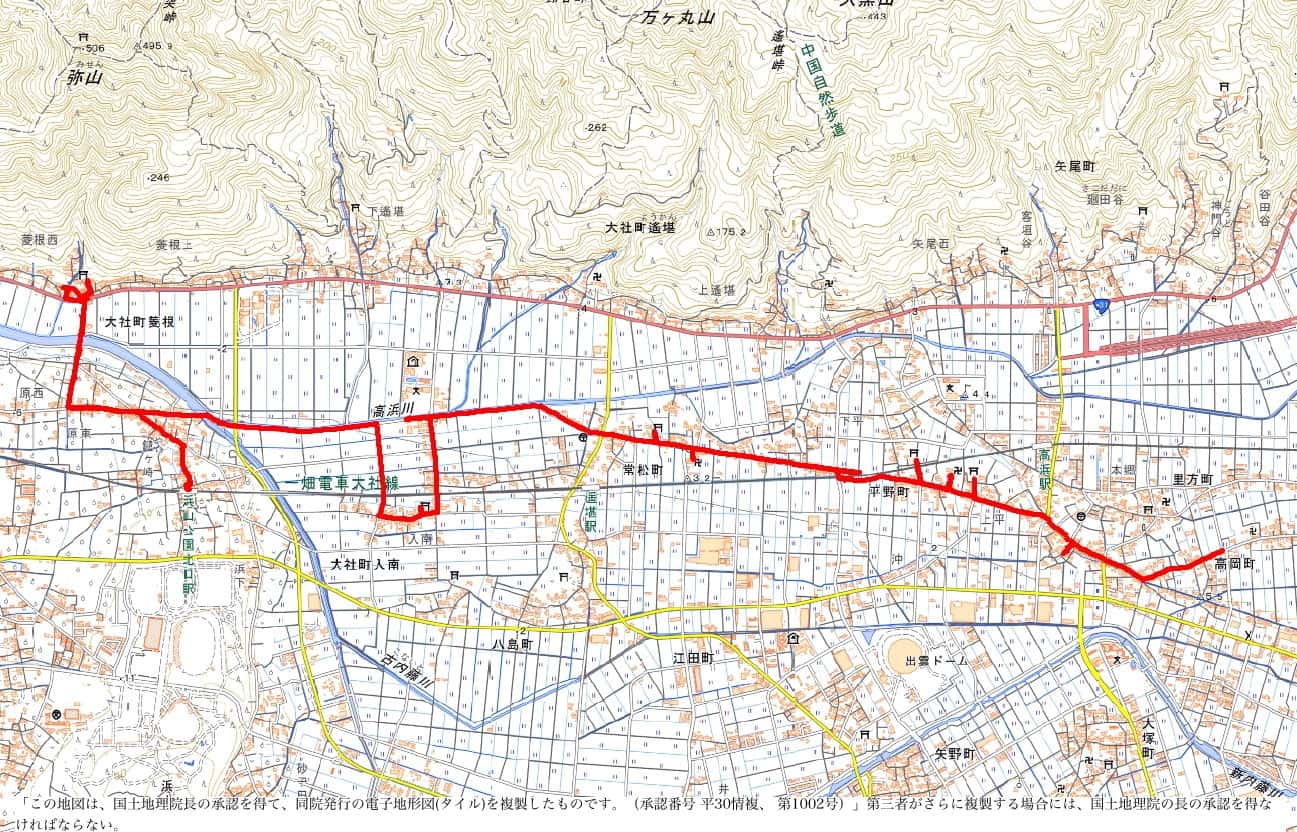

| 今日は、「松江杵築往還」を、出雲市高岡町多福寺〜大社町入南鑓ヶ崎までの約5kmを歩きました。だんだん出発地が遠くなるので、今回も一畑電車で高浜駅まで行き、高岡町多福寺から西へ歩きました。 多福寺前から西へ歩き、120mほど行ったところの右の道路の角に赤い瓦の祠がありました。祠の中には2体の仏像があるように見え、中の木札の文字から大日堂ではないかと思われます。多福寺から500mほど行くと広い道と斜めに交差し、その角に自然石が置いてありました。文字が刻まれた形跡は見えませんでしたが、何かの道標か、墓標のように見えます。 交差点から400mほど進んだあたりで、近所の方、数人に光善寺の場所を尋ねますが、ご存知ではありませんでした。その少し先で、それとおぼしき路地を南へ30mほど入ると、お堂があり、その前に地蔵堂もありました。扁額には光善寺と書いてありますが、寺というよりお堂という感じの小さな建物でした。 光善寺から西へ進み、県道278号八尾今市線を渡って行くと、左手の水田の向こうに出雲ドームが見えてきます。県道交差点から300mほど行くと、筋違いに道が曲がり、右へ曲がるとすぐに大土神社の参道になります。以前には、この参道の左側には老松があったようですが、現在では痕跡もありませんでした。 大土神社から100mほど先に光福寺があり、樹齢700年のタブの老木や粟津塔があるとのことですが、どのようなものか不明で、わかりませんでした。ただ墓地の奥に幹が一抱え以上ある大きなタブノキがありました。寺の前の道路に面したところに、一畑灯籠があり、「安政五年(1858)戊午三月 村中 世話人 □□」と刻まれていますが、火袋はなくなったようです。 寺から西へ100mほど行くと、赤い鳥居が並んでいるのが見えてきます。この神社は粟津 稲生神社から200mほど行くと、道が分岐し、左へ曲がります。その先の道路が狭くなったところに「旧杵築往還」と書かれた碑石が立っています。この碑石は平成10年に設置されたとのことです。この碑石から、以前の往還はまっすぐ線路を斜めに渡るように直進していたようで、線路の向こうには、道が伸びているのが見えました。現在は踏切を直角に渡るように、道路が改良されています。 踏切を渡って、線路で切られていた道の続きを確認し、広い市道と交差し、600mほど行ったところの左に極楽寺があります。山門の前には「禁葷酒」の石碑があり、境内には「一畑薬師」と読めるような大きな石碑がありました。寺から150mほど進むと、道路脇に大きな鳥居の常世神社があります。神社から150mほどの道路脇に、「旧杵築往還」の碑石が立てられていました。 神社から約200m進み、県道遙堪今市線と交差すると、大社町遙堪に入り、遙堪郵便局の前から北西へ行くと、高浜川の左岸を進むようになります。高浜川に出会ったところに水門があり、大水門と呼ばれています。入南、菱根地区と遥堪地区の一部への灌漑用水を配水するために作られたもので、江戸時代に設置されたのが始まりということです。高浜川と出会ってから1.3kmほどは、川沿いの直線道路を進みます。中程に入南橋があり、川向うには遙堪小学校が見えます。入南橋のたもとに道標があり、「是れよりみせん道二十三丁村々寄進」と刻まれ、弥山への行程を示しています。橋から西へ100mほど進んだ左手に、三木与兵衛の頌徳碑が立っています。三木与兵衛は、斐伊川の流路変更に伴う菱根の広大な湿地帯の水を抜く堀川の工事を始め、没後の正保二年(1645)に完成し、広大な農地が生み出されたとのことです。頌徳碑は、その農地を見渡すように立っています。 頌徳碑の南400mに乙見神社があります。出雲大社の境外摂社で出雲風土記にも載っている式内社だそうです。往還に帰って西へ進みますが、川沿いにはほとんど民家がありません。湿地帯を埋めたところのため、地盤が軟弱で家が建たなかったとのことです。入南橋から800mほどひたすら川沿いの直線道路を進むと、県道出雲大社線と交差しますが、歩道は県道の下を潜っています。県道を過ぎたところで、古内藤川の鑓ヶ崎橋を渡り、ここで高浜川と古内藤川が合流しますが、両川の水位が異なるため中央の中土手で仕切られています。 川を渡り250mほど進むと、斜めの交差点があり、その角の道標に「左平田右今市・御大典記念遙堪青年会第五分団」と刻まれています。この街道は大正の初めには県道であり、通行が多かったようです。道標から250mほど進むと、北に分かれる道との三叉路になります。ここから北へ往還を外れて北へ500mほど進むと、菱根の河原谷川が国道へ出る角に関所があったとされ、関屋・関屋松の説明看板があり、近くに文学碑も立っています。菱根には出雲大社神領の東入口として関所が設けられており、この辺りにあったとされています。また上流から流され湖から引き上げられたお地蔵様が、ここから北へ30m上がり、西へ30mほどの山手往還の脇の祠に祀られています。山手往還を東へ少し行くと、石段が上がっており、菱根稲荷神社があります。神社からは出雲ドームから浜山公園のあたりが見渡せます。 今日はここまでとし、最寄りの一畑電車浜山北口駅から帰りました。 |

| 高岡町 多福寺前から西へ向かう。 |

交差点角にある祠。 |

祠の内部 |

| 高岡町 多福寺から約350m |

さらに150mで、広い道と交差する。 |

角にある道標?、墓標? |

| 高岡町 交差点から約150m |

平野町 交差点から約450m、カーブミラーを左折 |

左折して約30mにある光善寺 |

| 平野町 光善寺から約150mで県道と交差する。 |

交差点から約150m、出雲ドームが見える。 |

交差点から250m |

| 平野町 筋違いの角を右折する。 |

右折するとすぐに大土神社がある。 |

大土神社 |

| 平野町 大土神社本殿 |

大土神社から約100mで光福寺がある。 |

光福寺本堂 |

| 平野町 タブノキの老木があるとされるが。 |

寺の前に一畑灯籠がある。 |

安政五年(1858)建立 |

| 平野町 寺から約100m、赤い鳥居が見える。 |

粟津稲生神社 |

参道に20基の赤い鳥居が並ぶ。 |

| 平野町 参道を線路が横切る。 |

粟津稲生神社 |

粟津稲生神社本殿 |

| 平野町 神社から約200m、左折する。 |

昔、往還は直進していた。 |

線路の向こうで道が伸びている。 |

| 平野町 旧杵築往還の碑石。 |

現在は線路を直角に踏切が渡る。 |

線路で切られた道が西へ伸びている。 |

| 平野町 広い道と交差する。 |

交差点から250m |

常松町 交差点から450m |

| 常松町 交差点から600m。 |

路地を南へ約40m入ると極楽寺がある。 |

「禁葷酒」の石碑 |

| 常松町 石地蔵がある。 |

一畑薬師と刻まれているように見える。 |

寺から約150m行くと大きな鳥居がある。 |

| 常松町 常世神社 |

常世神社随神門 |

常世神社本殿 |

| 常松町 神社から約150m、旧杵築往還の碑石 |

大社町遙堪 遙堪郵便局前を右斜めへ進む。 |

高浜川の水門に出会う。 |

| 大社町遙堪 高浜川の左岸を行く。 |

大社町入南 入南橋のたもとに道標がある。 |

「是れより北みせん道二十三丁」 |

| 大社町入南 入南橋から西へ進む。 |

入南橋から約100mにある頌徳碑 |

三木与兵衛の頌徳碑 |

南へ約400mに乙見神社がある。 |

大社町入南 乙見神社本殿 |

入南橋から約300m |

| 大社町入南 歩道は県道出雲大社線の下を通る。 |

高浜川と古内藤川が合流する。 |

合流するが中央で仕切られている。 |

| 大社町入南鑓ヶ崎 合流地から川土手を離れ、町並みを行く。 |

合流地から約300m、交差点に道標がある。 |

「左平田右今市・ 御大典記念遙堪青年会第五分団」 |

| 大社町菱根原西 合流地から約500m |

北へ約500m、関所跡 |

関屋・関屋松の説明看板 |

| 大社町菱根 山手往還脇に祠がある。 |

関屋地蔵 |

お地蔵様 |

| 大社町菱根 菱根稲荷神社 |

石段上の鳥居 |

拝殿 |

| 大社町菱根 本殿 |

神社から出雲ドームと浜山を望む。 |

堀川の簀子橋を渡って往還へ帰る。 |

| 大社町入南 一畑電車浜山公園北口駅 |

島根県松江市の野草や樹木、シダを載せています。

松江の花図鑑