ヤマナラシ(山鳴らし)

| 落葉高木 北海道〜九州の日当たりのよい山地に普通に見られる。1本立ちで、大きいものは高さ25mに達する。樹皮は灰色でなめらか。菱形の皮目が目立つ。裸材に隆起条はない。新枝は緑灰白色でなめらか。はじめ白毛が密生する。短枝が発達する。葉は互生。葉身は長さ7〜15cm、幅4〜8cmの広卵形。縁には波状の鋸歯があり、表面の基部に腺がある。裏面は灰青色で、はじめ軟毛が密生する。葉柄は長さ3〜7cmで軟毛があり、左右から押しつぶしたかたちで扁平。雌雄別株。葉の展開前に開花する。花序は円柱形で垂れ下がる。雄花序は長さ5〜11cm。雄しべは6〜8個。杯状の花被に包まれる。雌花序は長さ6〜11cm。子房は杯状の花被に包まれる。柱頭は不規則に裂けてとさか状になる。苞は上部が褐色。下部は淡黄緑色、ふちは深く切れ込む。腺体はない。果実はさく果で、5月に成熟して裂開する。別名ハコヤナギ。花期は3月。 冬芽は長さ8〜12mmの長卵形で先はとがる。芽鱗は10〜13個あり、樹脂をかぶる。(樹に咲く花) 学名は、Populus tremula var. sieboldii ヤナギ科ヤマナラシ属 |

| ▼2008年3月29日 八雲 | ||

| ▼2008年8月17日 八雲 | ||

| ▼近くに生える幼木。 | ||

| ▼2007年6月30日 玉湯 | ▼縁には小さな鋸歯がある。 | |

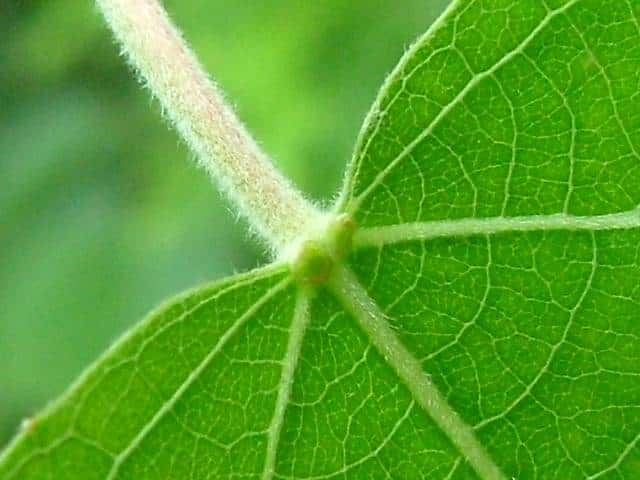

| ▼葉の基部の花外蜜腺 | ||

| ▼2009年6月14日 宍道 | ▼葉身の基部に蜜腺がある。 | |

| ▼ポプラの仲間なので樹形も似ている。 | ||

| ▼2004年6月26日 西忌部 | ▼葉の基部には腺がある。 | |

| ▼2007年12月16日 玉湯 | ||

| ▼2010年11月13日 冬芽 大東 | ▼幼木のためか葉が20cm以上ある。 | |

| ▼葉身の基部に腺がある。 | ||

島根県松江市の野草や樹木、シダを載せています。

松江の花図鑑へ