イヌシデ(犬四手)

| 落葉高木 岩手県・新潟県以南〜九州の山地や丘陵の雑木林に多いが、人里近くでも見られる。高さ15m、直径30cmほどになる。本年枝は単緑褐色で、ふつう白毛が密生する。2年目以降の枝は淡赤褐色で、円い小さな皮目がやや多い。樹皮はなめらかで、白っぽい縦縞模様が目立つものが多い老木には浅い割れ目が入る。葉は互生。葉身は長さ4〜8cm、幅2〜4cmの卵形または卵状長楕円形。先端は鋭く尖り、基部は円形〜広いくさび形。ふちには鋭く細かい重鋸歯がある。側脈は12〜15対あり、裏面に突出する。葉の表面は光沢はなく、少し伏毛がある。裏面は脈上と脈腋に毛がある。葉柄は長さ8〜12mm、淡褐色の毛が密生する。雌雄同株。葉の展開と同時に開花する。雄花序は黄褐色で長さ5〜8cm、前年枝から垂れ下がる。雄花は苞の下に1個ずつつく。苞は卵状円形で、ふちには毛がある。雄花には雄しべが数個つき、葯の先にひげ状の長い毛が生えている。雌花序は本年枝の先端や短枝のわきから垂れ下がる。苞は広卵形で、雌花が2個ずつつく。花柱は紅色で先端は2裂する。果実は堅果。10月頃熟す。果穂は長さ4〜12cmで、半長卵形の葉状の果胞がややまばらにつく。果苞の柄には軟毛が密生する。果胞は長さ1.5〜3cmで、先端は鋭く尖り、外縁に不ぞろいの鋸歯がある。内縁は全縁で、基部に内側に巻いた裂片がある。堅果は果苞の基部につき、長さ4〜5mmの扁平な広卵形。表面に10個ほどの縦の筋がある。花期は4〜5月。 冬芽は、長さ4〜8mmの卵形で先端はややとがる。芽鱗は12〜14個。葉痕は半円形。(樹に咲く花) 学名は、Carpinus tschonoskii カバノキ科シデ属 よく似たアカシデは、7〜15対の側脈があり、葉の先端がのびてとがる。 |

| ▼2011年5月7日 雌花 東長江 | ▼苞の下に1対の小苞があり、それぞれに一つの雌花がつく。 | |

| ▼花柱は2裂する。 | ||

| ▼2011年5月2日 雄花序 枕木 | ▼雌花序 | ▼雄花序は前年枝に、雌花序は新枝につく。 |

| ▼雄花序は長さ6cm。 | ▼雄しべの先に長い毛がある。 | ▼1個の苞に1個の雄花がつく。 |

| ▼苞は卵状円形で、縁に毛がある。 | ||

| ▼雌花序。小苞が大きくなっている。 | ▼苞の下に1対の小苞がある。 | ▼小苞に1個の雌花がつく。 |

| ▼花柱の先端が2裂する。 | ▼1個の小苞(果苞)に1個の雌花がある。 | |

| ▼2007年4月14日 雄花 玉湯 | ▼雌花 | |

| ▼雌花は枝の先端に、雄花は枝の下方につく。 | ||

| ▼白っぽい縞模様が目立つ。 | ||

| ▼2011年12月14日 果実 東長江 | ▼果苞の縁は不揃いの鋸歯がある。 | ▼果苞は対になる。 |

| ▼果苞の基部に1個の果実がつく。 | ▼果実の表面に縦の筋がある。 | |

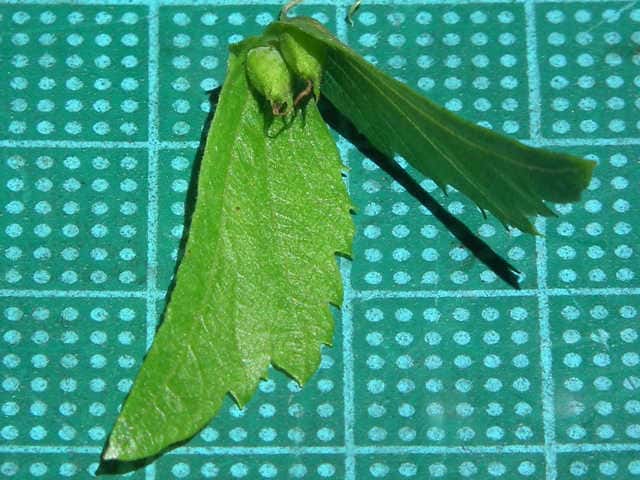

| ▼2013年6月12日 若い果実 東忌部 | ▼果苞の片側は鋸歯縁、反対側は全縁。 | |

| ▼果苞は2個で1対となる。 | ▼果苞の基部に果実がある。 | ▼果苞の表裏、長さ約2.5cm。 |

| ▼果苞基部の果実。 | ▼果実は長さ約5mm。 | |

| ▼2011年6月23日 若い果実 東長江 | ||

| ▼小苞(果苞)の基部の若い果実。 | ▼若い果実。2裂した花柱が残る。 | |

| ▼2005年6月19日 果実 玉湯 | ▼果苞には不ぞろいの鋭い鋸歯がある。 | |

| ▼2008年6月15日 東忌部 | ▼葉の表面は伏毛がある。 | ▼葉の先端が尖るが尾状にならない。 |

| ▼葉の裏面は脈上、脈腋に毛がある。 | ▼葉柄、本年枝に毛が密生する。 | |

| ▼2006年6月3日 東忌部 | ▼葉柄は短く、葉脈とともに毛が多い。 | |

| ▼2011年4月23日 芽吹き 玉湯 | ▼前年枝に毛が密生する。 | |

| ▼2011年4月17日 芽吹き 玉湯 | ||

| ▼前年枝に毛が密生する。 | ||

| ▼2010年12月4日 幼木の紅葉 西忌部 | ||

| ▼2006年1月22日 冬芽 東忌部 | ||

| ▼2006年1月29日 冬芽 若枝には毛が多い。 東忌部 側芽は枝に伏すようにつく。 | ||

| ▼2010年2月7日 虫えい(イヌシデメフクレフシ) 玉湯 | ▼冬芽 | |

| ▼冬芽 | ||

| ▼2008年3月15日 虫えい(イヌシデメフクレフシ) 枕木山 正常な冬芽 | ||

| ▼枝先きのたくさんの頂芽に虫えいがある。 | ||

| ▼2010年5月30日 イヌシデメフクレフシ(虫えい) 大平山 | ||

島根県松江市の野草や樹木、シダを載せています。

松江の花図鑑へ